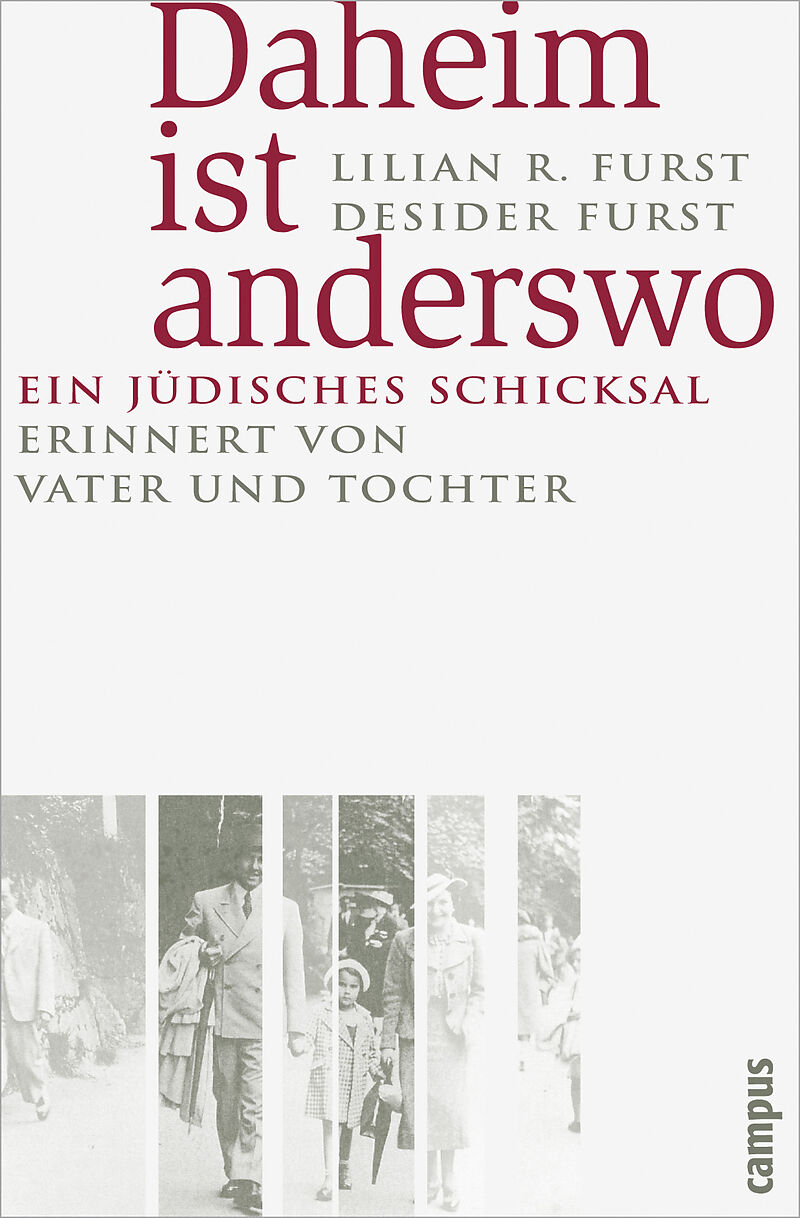

Daheim ist anderswo

Beschreibung

Eine gemeinsame Autobiografie von Vater und Tochter Weihnachten 1938 steht die Familie Fürst am Bahnhof, um aus ihrer Heimatstadt Wien zu fliehen. Die Fürsts sind fromme Juden. Ihre Flucht führt sie quer durch Westeuropa über Köln, Brüssel und London nach Manc...Format auswählen

- Fester EinbandCHF 31.50

Wird oft zusammen gekauft

Andere Kunden kauften auch

Beschreibung

Eine gemeinsame Autobiografie von Vater und Tochter

Weihnachten 1938 steht die Familie Fürst am Bahnhof, um aus ihrer Heimatstadt Wien zu fliehen. Die Fürsts sind fromme Juden. Ihre Flucht führt sie quer durch Westeuropa über Köln, Brüssel und London nach Manchester; in den 1970er Jahren schließlich gehen Tochter Lilian und ihr Vater Desider in die USA. Beide haben, unabhängig voneinander, ihre Erinnerungen an diese Zeit aufgeschrieben, die Lilian schließlich im vorliegenden Buch zusammengeführt hat. So entstehen zwei Versionen einer Geschichte, die eigentlich die gleiche ist und sich doch wesentlich unterscheidet: Der Vater blickt als älterer Mann zurück auf sein Leben, die Tochter ruft sich als erwachsene Frau ihre Kindheit und Jugend ins Gedächtnis. Der Leser erhält damit Einblick in die Nöte eines Erwachsenen, der seine mühevoll aufgebaute Existenz aufgeben und durch die Flucht das Überleben seiner Familie sichern muss. Gleichzeitig sieht er die Flucht und die daraus resultierende existenzielle Verunsicherung mit den Augen eines Kindes. Und genau dies macht diese »doppelte « Autobiografie zu einem ganz besonderen Zeitdokument.

Vorwort

Eine gemeinsame Autobiografie von Vater und Tochter

Autorentext

Lilian R. Furst, geboren 1931, war Marcel Bataillon Professor of Comparative Literature an der University of North Carolina in Chapel Hill. Sie ist im September 2009 verstorben. Desider Furst, geboren 1900, war Zahnarzt; er starb 1985.

Klappentext

Weihnachten 1938 steht die Familie Fürst am Bahnhof, um aus ihrer Heimatstadt Wien zu fliehen. Die Fürsts sind fromme Juden. Ihre Flucht führt sie quer durch Westeuropa über Köln, Brüssel und London nach Manchester; in den 1970er Jahren schließlich gehen Tochter Lilian und ihr Vater Desider in die USA. Beide haben, unabhängig voneinander, ihre Erinnerungen an diese Zeit aufgeschrieben, die Lilian schließlich im vorliegenden Buch zusammengeführt hat. So entstehen zwei Versionen einer Geschichte, die eigentlich die gleiche ist und sich doch wesentlich unterscheidet: Der Vater blickt als älterer Mann zurück auf sein Leben, die Tochter ruft sich als erwachsene Frau ihre Kindheit und Jugend ins Gedächtnis. Der Leser erhält damit Einblick in die Nöte eines Erwachsenen, der seine mühevoll aufgebaute Existenz aufgeben und durch die Flucht das Überleben seiner Familie sichern muss. Gleichzeitig sieht er die Flucht und die daraus resultierende existenzielle Verunsicherung mit den Augen eines Kindes. Und genau dies macht diese »doppelte « Autobiografie zu einem ganz besonderen Zeitdokument.

Leseprobe

Nach jenem Tag im März 1938, als ich der jubelnden Menschenmenge unten auf der Straße zusah, wurde alles anders. Ich kann mich nicht an die genaue Abfolge der Veränderungen erinnern; anfangs waren sie kaum merklich, aber innerhalb weniger Monate hatten sie bereits beängstigende Formen angenommen. Keine Besuche mehr in der Konditorei Gerstner für mich, keine Abende mehr im Kaffeehaus oder im Theater für meine Eltern. Deutsche Juden, die wir ein paar Jahre zuvor in Karlsbad kennen gelernt hatten, meinten, alles sei nur halb so schlimm, man solle sich, nach dem Motto: "Bellende Hunde beißen nicht", unauffällig verhalten, bis der Spuk vorüber sei, denn ein extremistisches System wie das Naziregime könne sich in einer zivilisierten Gesellschaft ohnehin nicht lange halten. Unsere Hausangestellten mussten uns verlassen, weil sie als Nichtjüdinnen nicht bei Juden arbeiten durften; sie verabschiedeten sich tränenreich und bedauerten, eine so gute Stellung zu verlieren. Ich musste von der Volksschule, in die ich im Herbst eingeschult worden war, in eine nicht weit entfernt liegende jüdische Schule wechseln. Wenn wir zum Schultor herauskamen, rannten meine ehemaligen Klassenkameraden herbei und bombardierten uns mit Steinen und Schimpfworten. Mein neuer Lehrer in der ersten Klasse war ein älterer Zoologieprofessor, der aufgrund der Rassenverordnungen nicht mehr an der Universität unterrichten durfte. Er hatte keine Ahnung, wie man mit Sechsjährigen umging. Er las uns Geschichten vor, spielte Geige und ermahnte uns, brav zu sein. Wir hatten bald begriffen, dass wir versuchen mussten, das Beste aus unserer Lage zu machen. Die Klasse wurde zusehends kleiner, immer mehr Kinder verschwanden auf uns rätselhafte Weise: in die Emigration oder ins Konzentrationslager? "Konzentrationslager" war einer der Begriffe in einem Vokabular, das sich mir ganz neu eröffnete. Ausreisegenehmigung, Visum, Verhaftung, Verschwinden, Halbjude, Vierteljude, Devisen - alles Dinge, um die sich eine Siebenjährige normalerweise keine Gedanken macht und die sie auch gar nicht versteht. Ich spürte lediglich, dass wir unerwünscht und in Gefahr waren, verzweifelt auf der Suche nach einem Ausweg - aber wohin sollte uns dieser Ausweg führen, worin sollte er bestehen? Mein wohlgeordneter Alltag wich einem Leben in ständiger Improvisation, mit der ein Gefühl tiefer Verunsicherung einherging. Wir, vor kurzem noch gesetzestreue, Steuern zahlende Bürger Österreichs, waren plötzlich zu unerwünschten Fremden, zu Staatsfeinden geworden wegen unseres Glaubens, in den wir hineingeboren worden waren. Die Stimmung bei uns daheim war gedämpft, am Telefon und hinter vorgehaltener Hand wurden leise tuschelnd Pläne geschmiedet und Gerüchte ausgetauscht. Ich wusste, dass ich still sein musste, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Wir horchten ängstlich auf die Schritte der SA-Leute im Hausflur und öffneten die Tür nur, wenn das vereinbarte Klingelzeichen der Familie, dreimaliges kurzes Läuten, ertönte. Eine Szene aus jenen Tagen, die ich als besonders absurd empfand, ist mir bis heute deutlich in Erinnerung geblieben: Wir hatten einen mächtigen Kachelofen in der Diele, in dem den ganzen Winter über ein Feuer brannte und die ganze Wohnung heizte. Eines Tages überraschte ich meine Eltern dabei, wie sie stapelweise Bücher in dem Ofen verbrannten. Es war ein beinahe unheimlicher Anblick für mich, ein Symbol dafür, dass unsere normale Ordnung auf den Kopf gestellt wurde. Bücher waren bei uns immer liebevoll und mit Respekt behandelt worden, sie waren unsere treuesten Freunde. Die Vernichtung von Büchern, die auf der Verbotsliste der Nazis standen, wirkte auf mich wie ein schauriges Opferritual, was es ja auch tatsächlich war. Zwei Ereignisse machten den Ernst unserer Lage deutlich; sie markierten den Punkt, an dem wir erkannten, dass es kein Zurück gab, dass wir das Land verlassen mussten. Das eine war die Bekanntmachung des allgemeinen Berufsverbots für Juden im September 1938, durch das uns die materielle Lebensgrundlage entzogen wurde. Reiche Leute, die über Konten im Ausland verfügten, hatten Österreich ohne viel Aufhebens verlassen, um auf sicherem, neutralem Boden abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln würden. Auch für diejenigen, die weder Geld noch ein Gewerbe hatten, war es leichter auszuwandern, als für Ärzte, Zahnärzte und Juristen, deren Diplome nirgendwo außerhalb Österreichs anerkannt wurden. So war es die Mittelschicht, die sich am Schwersten damit tat, das Land zu verlassen. Und es wurde ihnen ja auch nicht einfach gemacht. Paradoxerweise wollten die Nazis die Juden zwar los sein, legten ihrer Auswanderung aber gleichzeitig tausend Hindernisse in den Weg. Man musste nicht nur einen gültigen Pass besitzen, sondern auch nachweisen, dass man Miete, Gas und Strom, Telefon und sämtliche Steuern restlos bezahlt hatte, dass man keinen Grundbesitz herrenlos zurückließ und keine Verwandten in Irrenanstalten hatte, die nun dem Staat zur Last fallen würden. Die jeweiligen Bescheinigungen hierfür galten nur einen Monat, so dass es praktisch unmöglich war, alle gleichzeitig in Händen zu haben. Am schwersten zu beschaffen war ein Visum für ein anderes Land; keiner wollte uns haben. Der zweite ausschlaggebende Anstoß zur Emigration war neben der e…

Produktinformationen

Weitere Produkte aus der Reihe "Campus Judaica"

Tief- preis

- Daheim ist anderswo

- Lilian R. Furst, Desider Furst